Beispiel 1 – Überkapazitäten / geringen Strompreis nutzen

Preisgünstiger Strom wird vorzugsweise in Stromspeichern gespeichert; zum Beispiel in stationären Stromspeichern und Elektroautos.

Industrie und Gewerbe können preiswerten Strom für Lastverschiebungen nutzen: Beispielsweise wird ein Kühlhaus deutlich unter die notwendige Marke gekühlt, um in Hochpreisphasen weniger Energie zu benötigen. Aluminiumwerke nutzen Wärmespeicher zu diesem Zweck.

Weiterer preisgünstiger Strom wird in Wärme umgesetzt ("Power-to-Heat"): Zum Beispiel zum Erwärmen von Pufferspeichern oder Nachtspeicherheizungen.

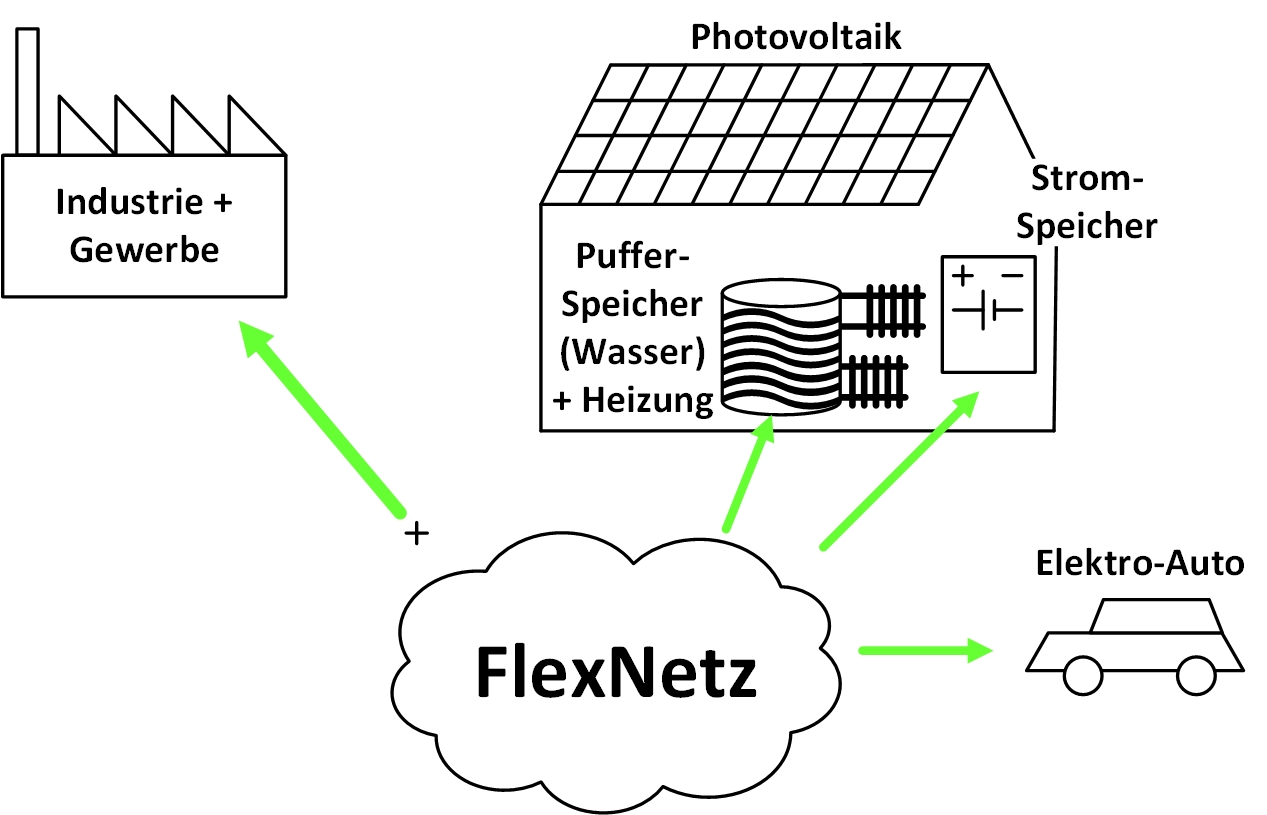

Die folgende Skizze zeigt den zusätzlichen Energiefluss bei Energieüberschuss im Netz:

Beispiel 2 – "Intelligente" Lade- und Entladesysteme für Elektroautos

Einem intelligenten Lade- und Entladesystem für das Elektroauto gibt man an, welche Reichweite man für die nächste Fahrt benötigt und wann diese Fahrt in etwa stattfinden soll. Innerhalb des zur Verfügung stehenden Lade-Zeitraums wird der Akku des Autos möglichst "preisoptimal" geladen – bspw. auch durch Nutzung von Wettervorhersagen. Ist der Strom besonders günstig, wird deutlich mehr geladen, als für die nächste Fahrt notwendig ist.

Ist der Akku des Autos mehr als ausreichend geladen, kann umgekehrt auch Energie zur Verfügung gestellt werden.

Beispiel 3 – Unterkapazitäten / hohen Strompreis nutzen

Entstehen im Stromnetz Unterkapazitäten, wird dringend Energie benötigt. Der Bedarf kann kurzfristig sein, wenn bspw. Schwankungen ausgeglichen werden müssen. Wenn der Bedarf längerfristig nicht durch erneuerbare Energien gedeckt werden kann, müssen Reserve-(Gas-)Kraftwerke hochgefahren werden. Der Zeitraum bis diese hochgefahren sind, kann genauso wie der kurzfristige Bedarf von stationären Stromspeichern oder Elektroautos, die über mehr als ausreichende Ladung verfügen, gedeckt werden. Voraussetzung sind attraktive Preisanreize.

Industrie und Gewerbe nutzen Lastverschiebungen, um in der Hochpreisphase weniger Energie zu verbrauchen.

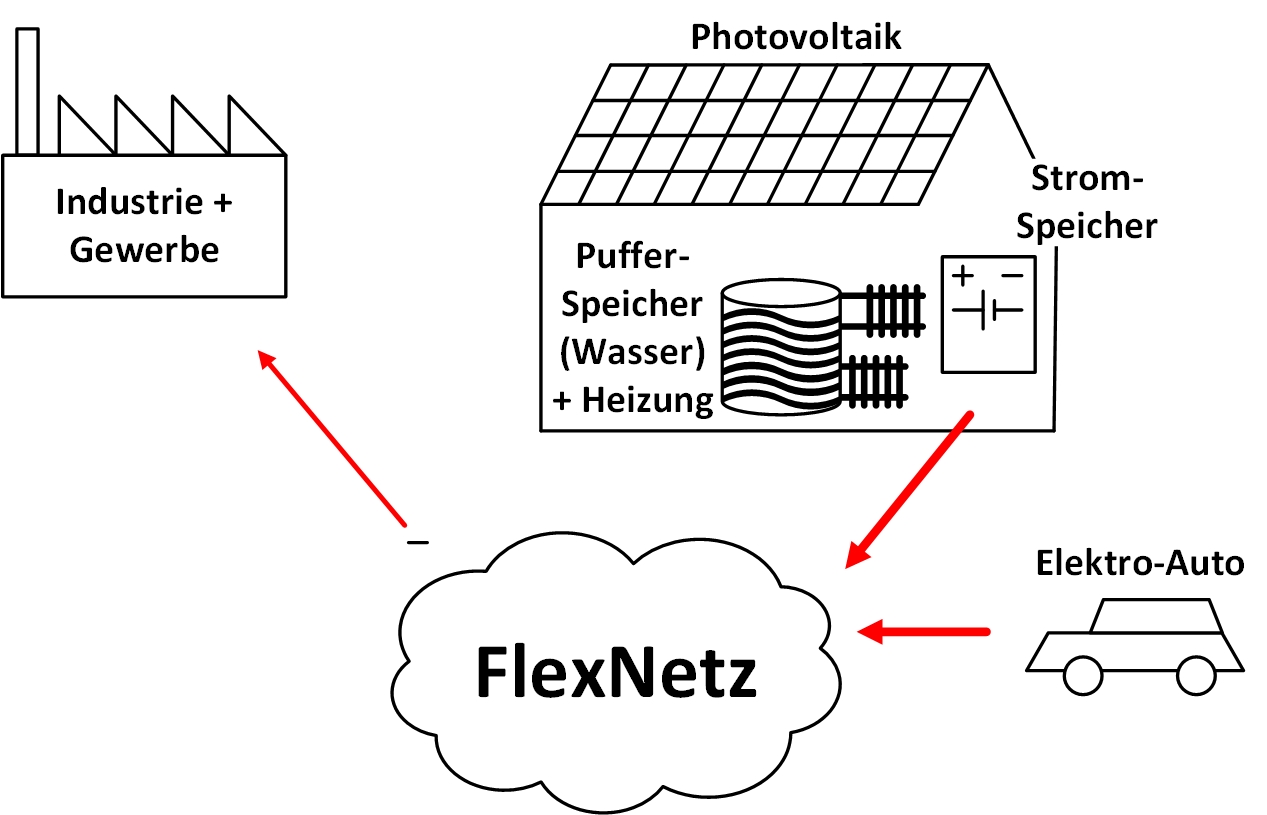

Die folgende Skizze zeigt die Änderungen im Energiefluss bei Energiebedarf im Netz:

Beispiel 4 – kombinierte Lade-/Entlade-Stationen für Elektroautos

Die in den vorherigen Beispielen genannten Möglichkeiten der flexiblen Ladung und Entladung von Elektroautos kann außer zuhause auch an öffentlichen Stationen erfolgen, die Lade- und Entladefunktion haben.

Beispiel 5 – Lade-/Entlade-Stationen – fortgeschrittene Verwendung

Eine öffentliche Lade-/Entladestation wird im Zusammenhang mit dem Elektroauto verwendet wie eine Ladestation bzw. ein stationärer Stromspeicher "zuhause":

Denkbar sind auch Dienstleistungen der Netzbetreiber, den Strom virtuell zwischen Haus und Auto zu transportieren. Genauer: Was die Photovoltaikanlage des Autobesitzers zuhause produziert, dient an anderer Stelle zur Ladung seiner Auto-Batterie. Andersherum kann "überschüssige" Kapazität der Auto-Batterie, die nicht für die nächste Fahrt benötigt wird, zuhause (auch in einer Mietwohnung) genutzt werden. Der Netzbetreiber erhält entsprechend eine Gebühr für die Dienstleistung, den Strom "durchzuleiten".

Beispiel 6 – Praxisbeispiel für Sektorkopplung und Lastverschiebung im Wohnhaus

In unserem Wohnhaus haben wir ein Energiekonzept umgesetzt, das die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität koppelt und es ermöglicht, Lasten in günstige Zeiten zu verschieben.

Basis ist ein gut gedämmtes Haus in Holzrahmenbauweise nach dem Haus-in-Haus-Prinzip. Ein "Luftpolster" zwischen Innen-und Außenhülle kann mit Hilfe von Solarstrahlung passiv erwärmt werden. Zentrum der Wärmeversorgung ist ein 1.200-l-Wasser-Pufferspeicher, der mit Strom oder wasserführendem Holzscheitofen erwärmt werden kann und Heizwärme sowie Warmwasser bereitstellt. Eine 8,88-kWp-Photovoltaik-Anlage sorgt für den Strom für Haushaltsgeräte, Pufferspeicher und Elektro-Auto. Strom aus dem Stromnetz wird zu variablen Preisen bezogen.

Die Koordination der Komponenten PV-Anlage, Pufferspeicher, Heizung, Warmwasser, Wallbox und der variablen Strompreise erfolgt durch ein entsprechend programmiertes und erweitertes Smart-Home-System.

Diese Lösung beweist, dass es möglich ist, auch im Privatbereich variabel auf ein volatiles Stromangebot zu reagieren und somit die Energiewende aktiv zu unterstützen.

Beschreibung und nähere Informationen zu dem Konzept sind der Datei

FlexHaus.pdf zu entnehmen.

weiterführende Ideen